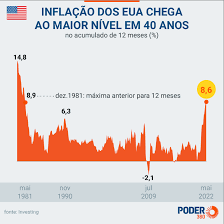

Diante do recrudescimento da inflação nos Estados Unidos, que alcançou 8,6% nos últimos 12 meses, o Federal Reserve, banco central americano, resolveu abandonar a política de juros baixos para não prejudicar a retomada da economia e aguardar que o fim nos gargalos de suprimento traga a inflação para seus níveis históricos e partiu para uma política mais agressiva de aumento de juros.

Em 15 de junho, o Fed elevou a taxa básica de juros em 0,75% e, ao que tudo indica, deverá fazer um aumento da mesma magnitude no próximo mês. As estimativas são de que os juros, nos Estados Unidos, devem chegar a 3,8%, em 2023. Diante dessa nova política, muitos dão como certa uma nova recessão com seus prevísseis impactos no mundo.

A pergunta é: esse cenário pode ser evitado? Há algo a ser feito para prevenir uma nova recessão? A considerar-se a maioria das análises que vêm sendo publicadas, a resposta é não. A maioria dos analistas considera que não há como trazer a inflação para a meta de 2% sem provocar um choque recessivo. O Fed, entretanto, aposta em um “pouso suave”, ou seja, sem recessão, baseado na constatação de que o nível de desemprego é baixo e o número de vagas disponíveis continua elevado. Em abril havia quase o dobro de vagas de emprego do que trabalhadores desempregados. De acordo com essa linha de raciocínio, seria possível esfriar a economia, reduzindo a taxa de vacância e, portanto, a pressão inflacionária sobre os salários, sem provocar demissões. O próprio Biden, em artigo no Wall Street Journal (30/05), baseou-se nesse raciocínio quando afirmou: “Provavelmente veremos menos números de criação de empregos, mas isso não será motivo de preocupação. Em vez disso, se a criação média mensal de empregos mudar no próximo ano dos níveis atuais de 500.000 para algo mais próximo de 150.000, será um sinal de que estamos nos movendo com sucesso para a próxima fase de recuperação – como esse tipo de crescimento do emprego é consistente com uma baixa taxa de desemprego e uma economia saudável”.

Muitos, entretanto, contestam esse raciocínio. Conforme observa a revista The Economist, “A matemática do Fed é boa. No entanto, seu argumento parece ser a última instância de excesso de otimismo entre os formuladores de políticas monetárias, que minimizaram a extensão do susto da inflação e subestimaram a ação necessária para combatê-la. Por que uma política mais apertada diminuiria as vagas, mas não aumentaria as demissões? Taxas de juros mais altas reduzem o consumo e o investimento, o que pode fazer com que as empresas mais fracas encolham ou até mesmo fechem”.

Há ainda um outro aspecto a ser considerado. Como observou Rana Foroohar, editora especial do Financial Times em Nova York, ninguém sabe como a financeirização da economia poderia impactar os esforços do Federal Reserve para conter a inflação. “Décadas de juros baixos, somadas a várias rodadas de afrouxamento monetário quantitativo depois da crise financeira mundial de 2008, elevaram tanto o preço dos ativos quanto os níveis de endividamento (…) Então, o que acontecerá quando os preços dos ativos inevitavelmente caírem à medida em que as taxas de juros aumentarem?” (Valor, 21/06). Ou seja, uma eventual redução do estoque de riqueza das famílias decorrente da queda de preço dos ativos poderia amplificar os efeitos recessivos provocados pelo aumento das taxas de juros.

Essa falta de alternativas se deve, em grande parte, ao fato de que no regime de metas de inflação, adotado pela maioria dos bancos centrais, a taxa de juros é o único instrumento adotado para o controle da inflação, independentemente se sua origem é um choque de demanda ou de oferta. A fundamentação teórica é a chamada “Curva de Phillips” que estabelece uma relação inversa entre inflação e desemprego, ou seja, para a inflação cair é preciso que o desemprego aumente. Ocorre que desde os anos 1970 a curva de Phillips deixou de ser a teoria principal adotada para explicar a relação entre inflação e desemprego, já que muitos países passaram a ter o crescimento simultâneo desses dois indicadores. Com o aumento do desemprego e ao mesmo tempo dos preços, cenário conhecido como estagflação, essa teoria passou a ser questionada principalmente para o longo prazo. Mas por meio de certos contorcionismos teóricos, substituindo “emprego” por “demanda” no modelo e inventando o conceito de núcleo da inflação (core inflation), que expurga os efeitos dos choques de oferta de energia e alimentos no cálculo da inflação, os bancos centrais seguem utilizando a taxa de juros como a bala de prata para matar o monstro da inflação.

Aparentemente, na situação presente, os dois componentes – choque de oferta e aumento de demanda – se mantêm , na medida em que ao aumento da demanda de certos produtos decorrente da pandemia da Covid-19, somou-se um choque de oferta, provocado pela desarticulação das cadeias globais de suprimento. E para piorar as coisas, a Guerra na Ucrânia provou um novo choque de oferta de energia, nomeadamente petróleo e gás natural, e alimentos. Mas parece não haver dúvida de que o lado da oferta é o que mais pesa para a disparada atual dos preços. Portanto, o grande risco de elevar os juros para reduzir a inflação é provocar a estagflação, ou seja, elevar o desemprego sem que a inflação caia.

Certamente haveria outras formas de reduzir a inflação sem necessariamente correr o risco de um novo choque recessivo. Uma providência óbvia seria dar um fim na guerra na Ucrânia. Mas, a esta altura, isso implicaria na aceitação da perda de parte do território ucraniano para a Rússia. Tal alternativa, aparentemente, está descartada e a guerra promete estender-se por muito tempo, graças à ajuda militar que o Ocidente e especialmente os Estados Unidos estão oferecendo aos ucranianos.

Uma outra medida seria os Estados Unidos abandonarem sua política antiglobalização, iniciada no governo Trump e continuada por Biden, encerrando a guerra comercial deflagrada contra a China. A retirada das tarifas sobre os produtos chineses certamente daria alguma contribuição para a redução dos preços nos Estados Unidos. De acordo com um estudo do Instituto Peterson de Economia Internacional, citado pelo New York Times (14/06), “um “pacote viável” de remoção tarifária – que inclui a revogação de uma série de taxas e programas comerciais, não apenas aqueles aplicados à China – pode causar uma redução única no índice de preços ao consumidor de 1,3 pontos percentuais, totalizando um ganho de US$ 797 por família americana”.

Uma terceira iniciativa poderia ser uma mudança na política migratória dos Estados Unidos. A adoção de uma política menos restritiva aliviaria a pressão sobre o mercado de trabalho norte-americano – os salários estão 5% mais elevados que há um ano – aumentando a oferta de mão-de-obra em setores em que as empresas estão com dificuldades de contratar. Mas, tanto em um caso como no outro, o cálculo político de perdas e ganhos eleitorais pesa mais que a lógica e o bom senso.

Biden vem tentando vender a ideia de que a inflação nos Estados Unidos é provocada por Putin. No já mencionado artigo de Biden no Wall Street Journal, ele começa afirmando: “A economia global enfrenta sérios desafios. A inflação é elevada, exacerbada pela guerra de Vladimir Putin na Ucrânia. Os mercados de energia estão em turbulência. As cadeias de suprimentos que não foram totalmente curadas estão causando escassez e aumento de preços”.

Mas não parece que o eleitor americano está acreditando nessa história. Com pouco mais de 500 dias na presidência, 53,6% dos americanos desaprovam o desempenho de Biden, enquanto 39,7% aprovam. Segundo a revista The Economist (13/06), “Essa diferença negativa de 13,9 pontos percentuais é a pior neste momento do ciclo eleitoral para qualquer presidente desde pelo menos a Segunda Guerra Mundial”. A possibilidade de, nas eleições de novembro, os democratas perderem o controle das duas Casas é muito grande. Por mais que o governo diga que sua política econômica garantiu um nível recorde de emprego nos Estados Unidos – 8,3 milhões como Biden mencionou no artigo – o eleitorado está zangado com os preços da gasolina e dos alimentos. Pesquisa recente do Instituto Gallup, mostrou que a inflação se tornou a principal preocupação financeira para os americanos, superando outras questões, como baixos salários e custos de moradia.